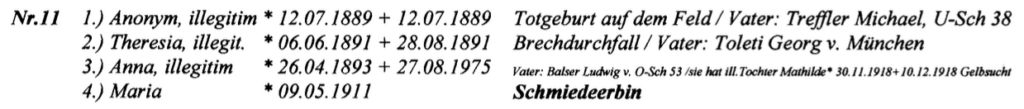

Anm.: (*) ist das genealogische Zeichen für uneheliche Geburten.

In der Vergangenheit waren kirchliche Aufzeichnungen, insbesondere Kirchenbücher, entscheidende Dokumente für die Erfassung von Geburten, Eheschließungen und Todesfällen. Ein auffälliges Merkmal dieser Aufzeichnungen war der Begriff „unehelich“ oder „illegitim“, der für Kinder verwendet wurde, die außerhalb einer ehelichen Verbindung geboren wurden. Dieser Status hatte weitreichende gesellschaftliche und rechtliche Konsequenzen, insbesondere im Hinblick auf Erbrecht und die Zuweisung eines Familiennamens.

Ursprung und Verwendung der Begriffe

Die Begriffe „unehelich“ und „illegitim“ stammen aus einer Zeit, in der die Ehe als zentrale soziale Institution galt. Kinder, die innerhalb der Ehe geboren wurden, hatten einen rechtlichen Status, der mit bestimmten Rechten und Pflichten verbunden war. Im Gegensatz dazu wurden uneheliche Kinder von Geburt an außerhalb dieses etablierten Systems angesehen. Die Gründe für die Hervorhebung dieses Status in Kirchenbüchern waren vielfältig, darunter religiöse, rechtliche und gesellschaftliche Motive.

Kirchliche Perspektive

Für die Kirche war die Ehe ein Sakrament, das nicht nur den Bund zwischen zwei Menschen, sondern auch zwischen diesen und Gott darstellte. Außerhalb der Ehe geborene Kinder wurden daher als Produkt einer sündhaften Beziehung betrachtet. Diese theologische Sichtweise führte zu einer oft strengen sozialen Behandlung. In vielen Gemeinden wurden uneheliche Kinder und ihre Mütter stigmatisiert und marginalisiert.

Rechtliche Konsequenzen

Aus rechtlicher Sicht bedeutete der Status „unehelich“ erhebliche Einschränkungen. In vielen europäischen Ländern, insbesondere vor den umfassenden Reformen des 19. und 20. Jahrhunderts, hatten uneheliche Kinder keinen Anspruch auf das Erbe ihres Vaters. Das Erbrecht war primär patrilinear, das heißt, es basierte auf der Blutsverwandtschaft durch den Vater, die bei unehelichen Kindern nicht anerkannt wurde. Ohne ehelichen Vater gab es oft keine klar geregelte Erbfolge, was dazu führte, dass uneheliche Kinder häufig völlig vom Erbe ausgeschlossen wurden.

Einfluss auf den Familiennamen

In Bezug auf den Familiennamen ergaben sich ebenfalls Herausforderungen. Traditionell erhielten Kinder den Nachnamen des Vaters. Für uneheliche Kinder war dies jedoch problematisch, da sie rechtlich oft nicht als Kinder des Vaters anerkannt wurden. In vielen Fällen erhielten sie den Nachnamen der Mutter oder einen separaten Namen, der ihre uneheliche Herkunft kennzeichnete. Dies konnte ein Leben lang zu Diskriminierung führen, da der Nachname oft als Marker für den unehelichen Status diente.

Soziale Auswirkungen

Die sozialen Konsequenzen des unehelichen Status waren erheblich. Kinder, die als unehelich galten, hatten oft Schwierigkeiten, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Diese Stigmatisierung erstreckte sich häufig auf viele Lebensbereiche, einschließlich Bildung, Berufsmöglichkeiten und soziale Beziehungen. Gemeinschaften, die stark von kirchlichen Normen beeinflusst wurden, konnten uneheliche Kinder und ihre Mütter gesellschaftlich ausgrenzen.

Wandel im 20. Jahrhundert

Mit dem Aufkommen moderner rechtlicher und sozialer Reformen im 20. Jahrhundert begannen sich diese diskriminierenden Praktiken zu ändern. In vielen Ländern wurden Gesetze verabschiedet, die den Status von unehelichen Kindern stärkten. Das Erbrecht wurde reformiert, um uneheliche Kinder gleichberechtigt zu behandeln, und der Zugang zu staatlichen und sozialen Dienstleistungen wurde verbessert.

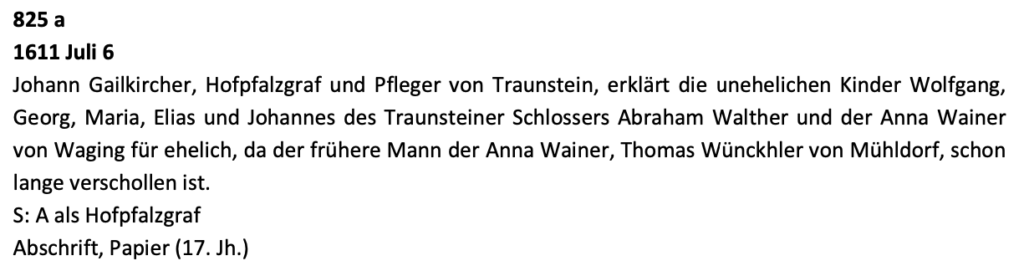

Adoption oder Anerkennung von unehelichen Kindern

Adoption und Anerkennung der Vaterschaft von unehelichen Kindern waren historisch mit erheblichen rechtlichen und sozialen Hürden verbunden. Während uneheliche Kinder in der Vergangenheit oft keinen Anspruch auf das Erbe des Vaters hatten, änderten sich diese Praktiken im Laufe des 20. Jahrhunderts, als rechtliche Reformen eingeführt wurden, um ihnen gleiche Rechte zu gewähren (Schürer, 1989; Saraceno, 1994). Die Anerkennung der Vaterschaft kann heute durch eine einfache Erklärung beim Standesamt erfolgen, was früher komplizierte Gerichtsverfahren erforderte (Schmid, 1998).

Fazit

Der Begriff „unehelich“ oder „illegitim“ in Kirchenbüchern ist ein historisches Zeugnis für die komplexe Beziehung zwischen Religion, Recht und Gesellschaft. Die Auswirkungen dieses Status auf das Leben der betroffenen Kinder waren tiefgreifend, insbesondere in Bezug auf Erbrechte und den Familiennamen. Auch wenn sich die rechtliche und gesellschaftliche Lage heute deutlich verbessert hat, bleibt es wichtig, sich der historischen Dimensionen dieser Begriffe bewusst zu sein, um das Fortschreiten der gesellschaftlichen Gleichstellung zu würdigen.

Quellen

- Schürer, K. (1989). „Illegitimacy in Britain: Recent Work and Future Trends.“

- Laslett, P. (1980). „Bastardy and its Comparative History.“

- Schmid, H. (1998). „Uneheliche Kinder im europäischen Kontext.“

- Saraceno, C. (1994). „The Importance of Being Unehelich.“

Zugehörige Beiträge