Sterbebildchen sind kleine, oft kunstvoll gestaltete Andenken, die im deutschsprachigen Raum bei Begräbnissen und Gedenkfeiern verteilt werden. Sie dienen dazu, das Andenken an eine verstorbene Person zu bewahren und den Trauernden Trost zu spenden. Diese Gedenkkarten haben eine lange Tradition und weisen je nach Region unterschiedliche Merkmale und Bräuche auf.

Herkunft und Entwicklung

Die Tradition der Sterbebildchen hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert in der katholischen Kirche. Damals wurden in Klöstern und Kirchen ähnliche Karten, sogenannte „Totenandenken“ oder „Gedenkkarten“, als Teil der Fürbitten für die Verstorbenen verwendet. Der Brauch, solch gedruckte Andenken zu verteilen, verbreitete sich im Laufe der Jahrhunderte, insbesondere in katholisch geprägten Regionen, und wurde ein wichtiger Bestandteil des Totengedenkens. Während des Barockzeitalters war es üblich, dass solche Karten Bilder von religiöser Ikonografie und Heiligenabbildungen zeigten, um den Glauben an ein Leben nach dem Tod zu unterstreichen.

Mit der Entwicklung des Buchdrucks und der Verbreitung gedruckter Materialien wurden Sterbebildchen immer populärer. Sie fanden insbesondere im 19. Jahrhundert, mit der zunehmenden Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit des Druckes, weite Verbreitung. In dieser Zeit begannen die Menschen auch, persönliche Informationen über die Verstorbenen in die Karten aufzunehmen, wie Namen, Geburts- und Sterbedaten sowie persönliche Sprüche oder Bibelzitate.

Gestaltung

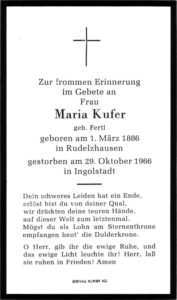

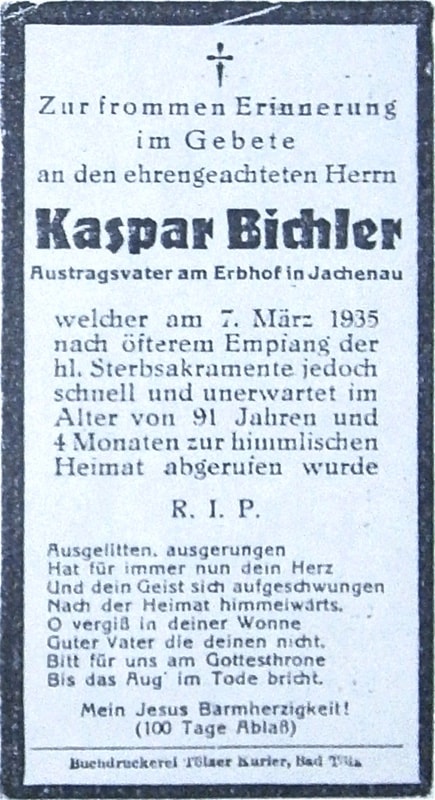

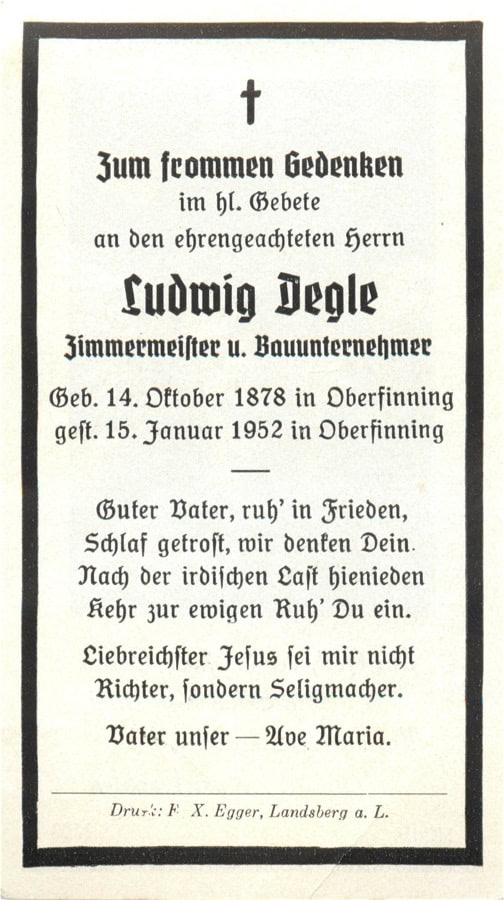

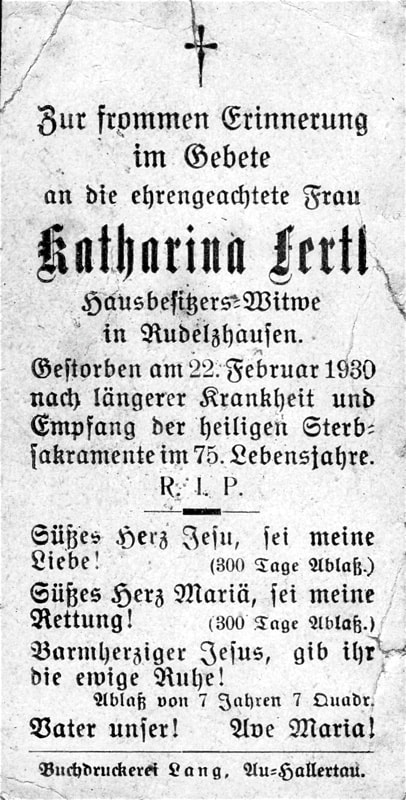

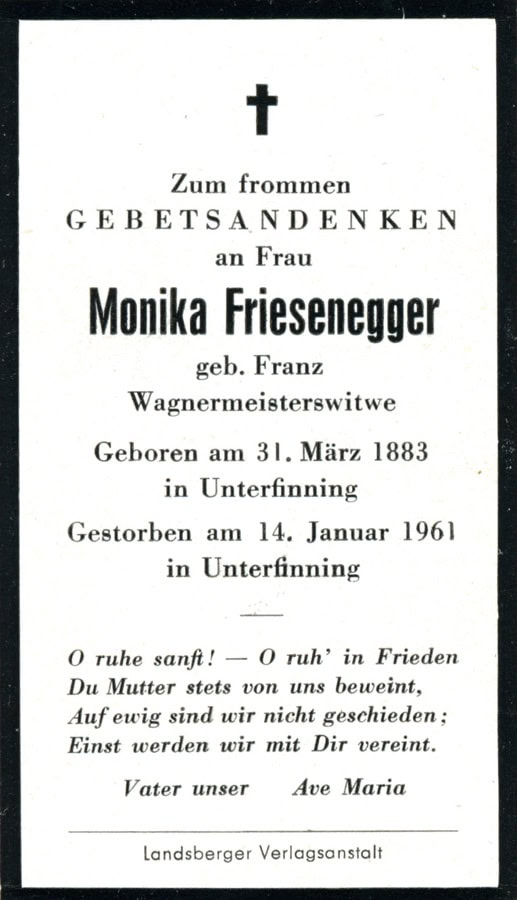

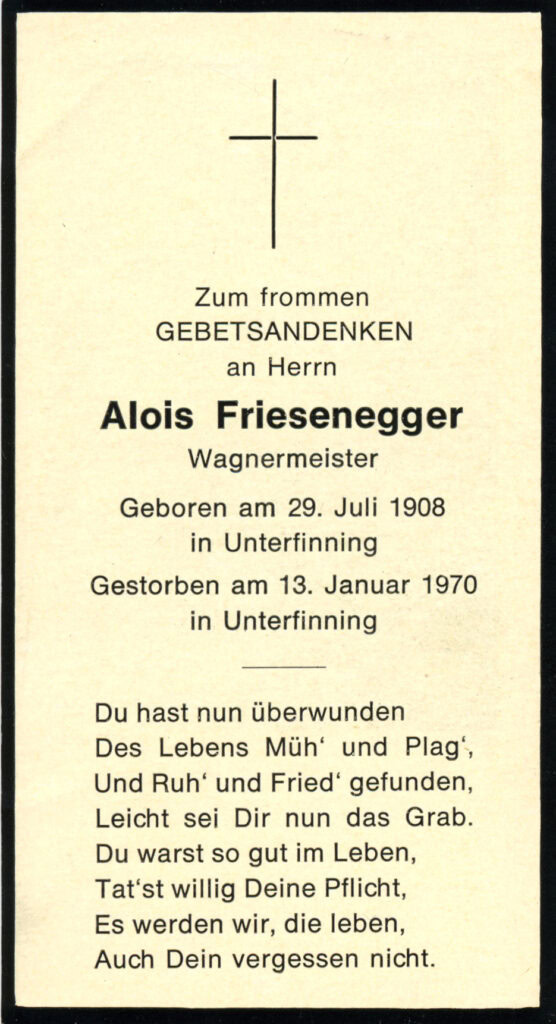

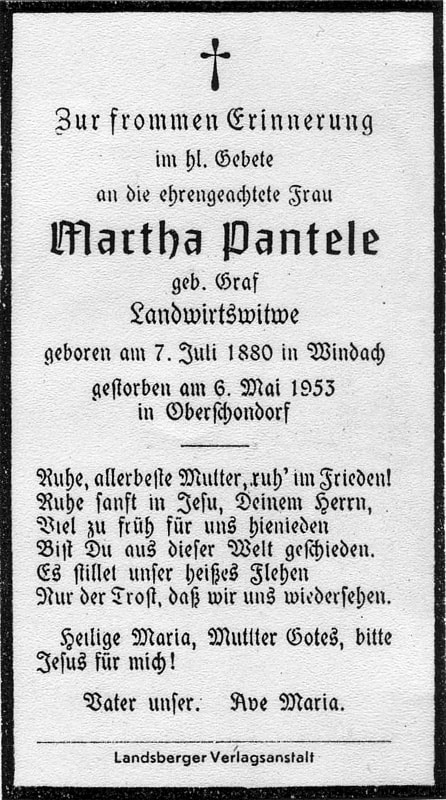

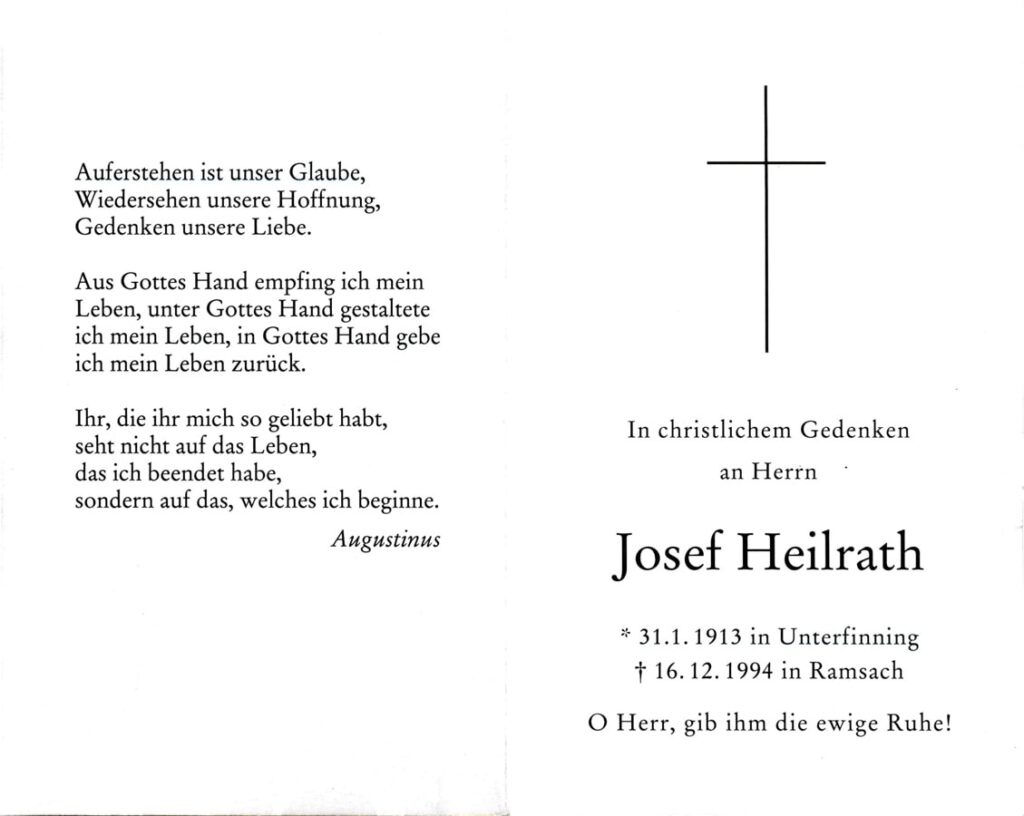

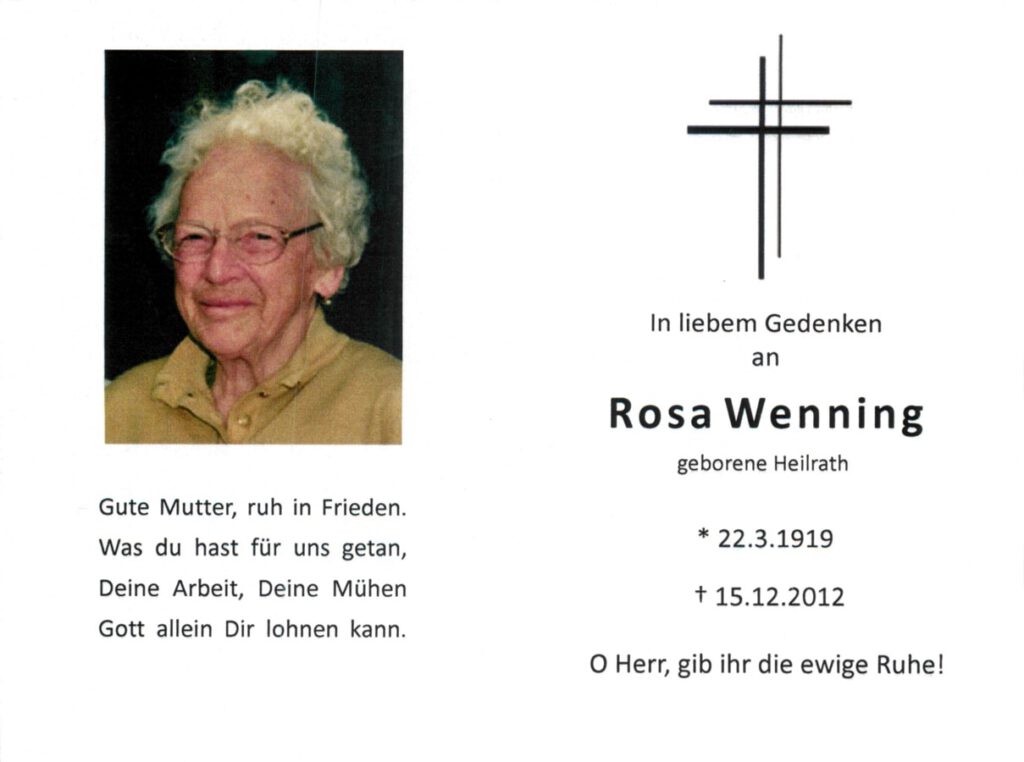

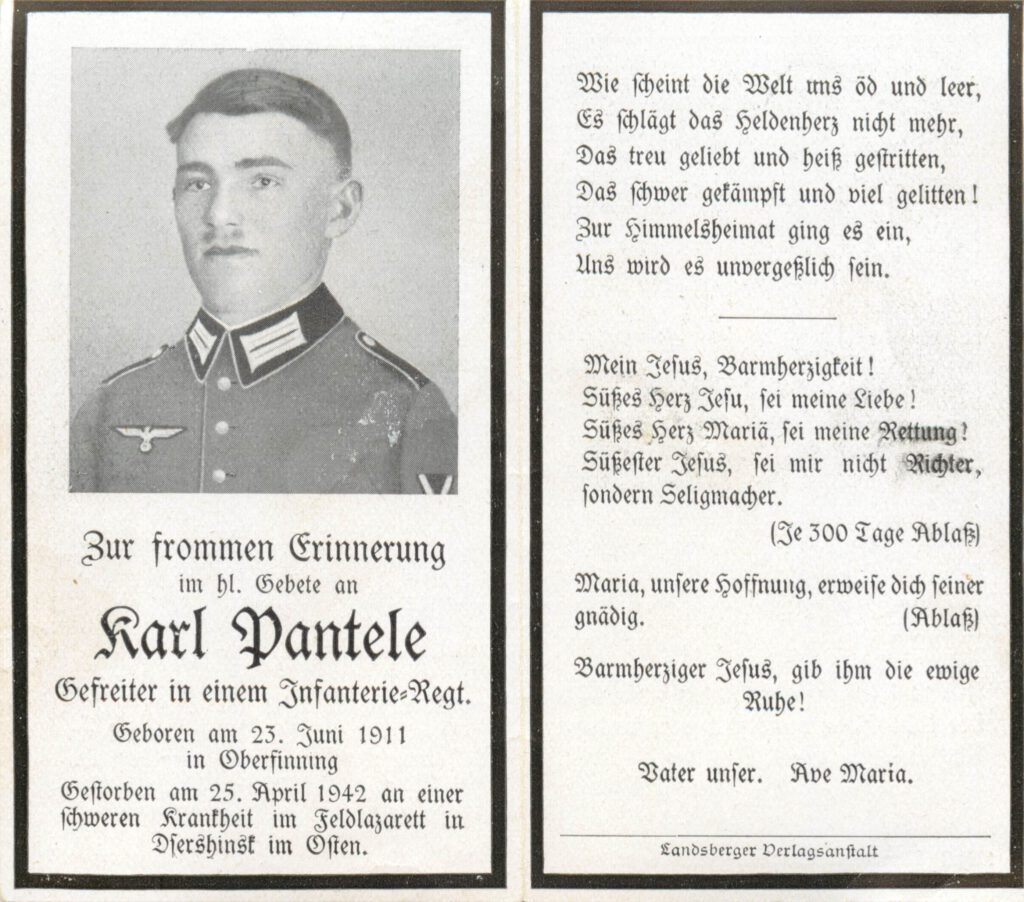

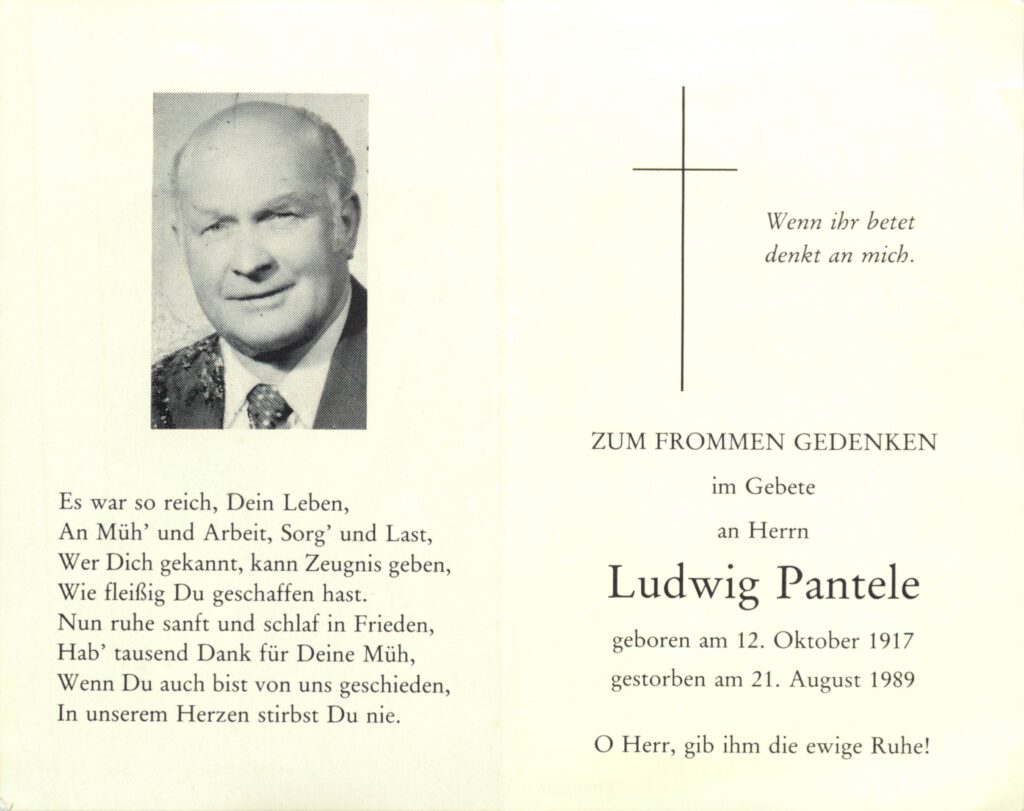

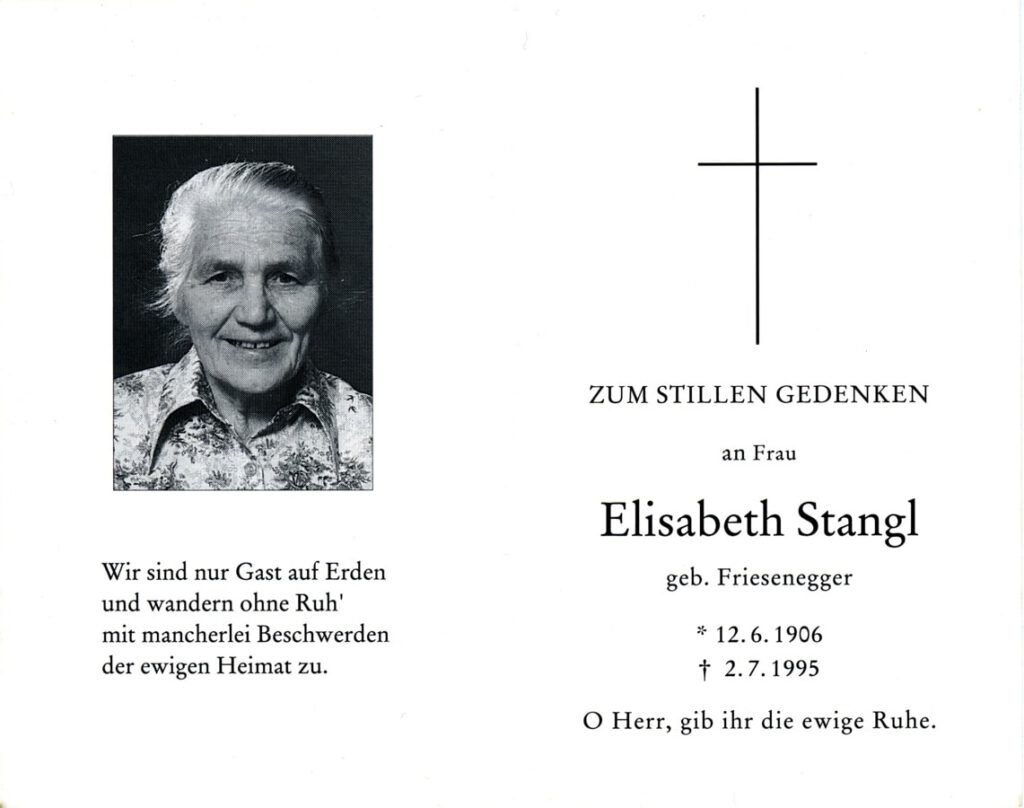

Sterbebildchen sind in der Regel doppelseitig bedruckt. Eine Seite enthält oft ein Porträt des Verstorbenen, während die andere Seite für Texte und Gebete reserviert ist. Häufig finden sich darauf religiöse Motive, wie Kreuze, Engel oder Abbilder von Heiligen, jedoch können sie auch weltliche Symbole wie Blumen oder Landschaften enthalten.

Der Text auf den Sterbebildchen umfasst in der Regel den Namen des Verstorbenen, das Geburts- und Sterbedatum sowie einen Trauerspruch oder eine Bibelstelle. Dieser Spruch soll Trost spenden und Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod geben. In modernen Ausführungen finden sich oft auch persönliche Worte der Hinterbliebenen oder Zitate aus der Literatur.

Regionale Besonderheiten

Die Gestaltung und Verbreitung von Sterbebildchen weist regionale Unterschiede auf, die sich aus den lokalen kulturellen und religiösen Traditionen ergeben. In Bayern und Österreich, beispielsweise, sind Sterbebildchen besonders verbreitet und tief in der katholischen Trauerkultur verankert. Dort werden sie oft während der Totenmesse oder der Beerdigung an die Trauergemeinde verteilt.

In Norddeutschland hingegen, wo der Protestantismus stärker vertreten ist, sind Gedenkkarten weniger verbreitet, und wenn sie genutzt werden, sind sie oft schlichter gestaltet. Hier dominieren häufig minimalistischer Design und weniger religiöse Inhalte, wobei persönliche Erinnerungen und weltliche Abschiedsworte im Vordergrund stehen.

In Südtirol, einer Region mit einer stark verwurzelten katholischen Tradition, sind Sterbebildchen ebenfalls von großer Bedeutung. Sie werden oft nicht nur bei Begräbniszeremonien, sondern auch bei späteren Gedenkfeiern verteilt und in Kirchen ausgelegt, damit auch diejenigen, die nicht an der Beerdigung teilnehmen konnten, eine Erinnerung an den Verstorbenen erhalten können.

Bedeutung und Funktion

Die Hauptfunktion von Sterbebildchen liegt darin, den Verstorbenen zu ehren und den Hinterbliebenen Trost zu spenden. Sie helfen, die Erinnerung an die Person wachzuhalten und bieten einen physischen Gegenstand, der in Gedenkstätten oder privaten Andachtsecken aufbewahrt werden kann. Für viele Familien sind sie auch ein wichtiger Teil des Familienarchivs, der die Geschichte und Identität der Familie bewahrt.

Sterbebildchen bieten für den Ahnenforscher oft auch Hinweise oder konkrete Daten zu Verwandten, Berufen und Aufenthaltsorten der Verstorbenen.

Eine Auswahl aus unserer Sammlung

Links

Zugehörige Beiträge

Die Kommentare sind geschlossen.